血行促進が妊娠の秘訣

血行が大事だというのは誰でもご存知のことと思います。

何がどう大事か?考えていきたいと思います。

私の見解では、妊活においてかなり重要な要素を持っていると思います。

その理由も含めて考えていきましょう。

現代医学に限らず、東洋医学でも『血行』の重要性を大昔から説いています。

東洋医学では

・血は気によって作られる

・血行は気がコントロールする

・血は気を運ぶ

と考えています。

このことから気為血之帥、血為気之母という言葉があります。

気は血の師匠であって、血は母親のように気を養います。

どちらが欠けてもダメだといっています。

西洋医学では

・栄養や老廃物を運ぶのは脈管系、動脈、静脈、リンパによって行われる

・吸収と排泄は毛細血管で行われる

・血行のコントロールは自律神経によって行われる

と考えます。

私たちが口にした栄養、そして毒物は腸内から毛細血管へ吸収されます。

そして血管の収縮と弛緩は自律神経の働きによってコントロールされます。

西洋東洋に限らず、心臓はポンプとしての働きがあります。

また心臓を動かすエネルギーを『心気』と東洋医学では表現し、西洋医学では冠状動脈の血液で心臓が栄養されます。

どちらにせよ、血にはあらゆる栄養が含まれ、血行によって各部位へと向かい、栄養し、排泄をします。

ここで一度考えてほしいのですが、女性ホルモンを例に考えてみたいと思います。

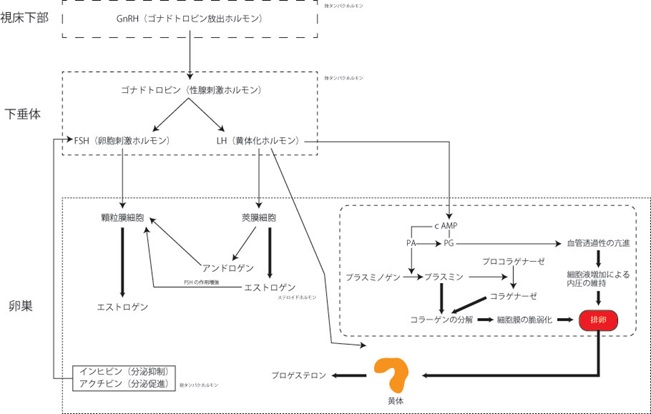

視床下部からゴナドトロピン放出ホルモン(GnRH)が分泌され、下垂体に作用し、ゴナドトロピン(FSH、LH)が分泌され、卵巣に働き、エストロゲン(E2)が分泌され、卵胞、子宮内膜が発育します。

GnRH、FSH、LH、E2のどれもが血液を使って次の目的地へと流れていきます。

分泌しているだけでなく、確実に目的地に到着していなくては何の意味もありません。

血液検査をするとき、私たちは肘の静脈から採血します。

採血しやすく、血が止まりやすいということから腕の静脈を使います。

肘のところの数値が正常範囲だからといって、それが卵巣へとしっかり流れているということにはなりません。

ちゃんと卵巣へと流れているかを知りたかったら卵巣動脈や卵巣内での血液検査をしなくてはならないはずです。

でもそんなことをいちいちしていたら大変です。

なので直接的ではなく、間接的に『血液が流れている前提』で腕の静脈で測定します。

話は少し変わり、年齢とともに動脈硬化が起こることは誰もが知っているでしょう?

不妊治療も年齢がどんどん高くなり、卵子の老化などといわれるようになりました。

ということはもともと細い血管である卵巣動脈や子宮動脈、卵巣静脈や子宮静脈は大丈夫なのでしょうか?

いくら何でもまだまだ血管は大丈夫だと思っているのであれば、少し考えなおしたほうが良いかもしれません。

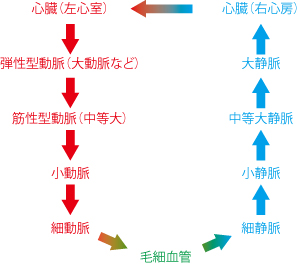

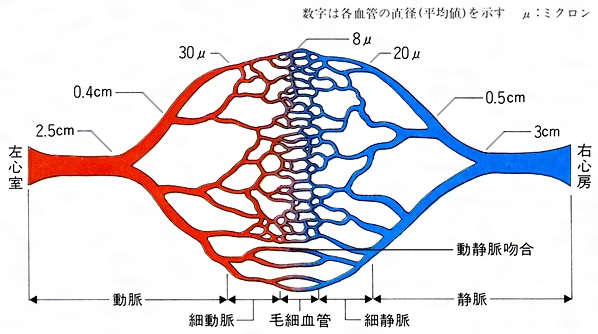

まずは血液の流れから知っておきましょう!

そして太さ!!

弾性型動脈は25㎜、筋性型動脈は0.4㎜、細動脈は30μm。

大静脈30㎜、中等大の静脈は0.5㎜、細静脈は40μm。

毛細血管は8~10μm。

これを見る限りでも、残念ながら卵巣や子宮へと出入りする血管はそこまで太いかというとそうでもありません・・・。

卵巣動脈や子宮動脈は0.4㎜、卵巣静脈や子宮静脈は0.5㎜、細動静脈は30-40μm(0.03-0.04㎜)と極細です。

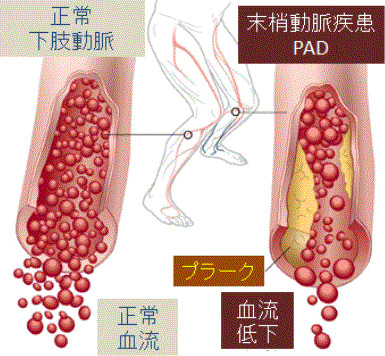

動脈の血管は細くなるのは、末梢動脈疾患(PAD)という動脈硬化による病気です。

勘違いされやすいのですが、動脈の変化は中高年になってから起こるものだと信じている人が多いんです!!!

実は、0歳の時点ですでに主な動脈に「硬化」の初期病変がみられ、10歳前後から急に進んできます。

30歳ごろになると、まさに“完成”された「動脈硬化」が現れるようになります。

おそらく動脈硬化が起こる優先順位もあるように思えます。

まず命に関わるところは一番最後で、命に影響のあまりないところから動脈硬化が進むような気がします。

そして個人差もかなり大きいと考えられます。

生まれた時から一生つき合わねばならない血管の変化ですが、変化を起こし、進める「危険因子」を避け、食事、運動などに気をつけている人とそうでない人では進行レベルは違うでしょう。

年齢とともに、生殖器への血流は衰えていないでしょうか?

続いて静脈です。

静脈はむくみと静脈瘤、そして血栓ですね。

静脈は心臓の支配がなく、血圧も限りなく低く、上が30㎜Hg、下が2-3mmHgぐらいです。

血圧が低いにもかかわらず、末端側から心臓へ血液を戻さなくちゃいけないので大変な重労働を強いられます。

構造的に逆流防止弁が付いており、一度送った血液が戻ってこないようにしますが、なんと弁が壊れている人もいるとか。

するといつまでたっても心臓へ戻れず、行ったり来たり。

結果、留まることになりむくんだり、静脈に負荷がかかり静脈瘤になったり、血栓ができたりと踏んだり蹴ったりになります。

また血圧が低いので、膝を折っているだけで、前かがみになっているだけで、パソコンを打っているだけで静脈の流れは確実に悪くなってきます。

採血がなぜ静脈からするか考えれば一目瞭然です。

血圧が低いからですね。

動脈から採血したら噴水のように吹き出し、止まりません。

テープで、指で簡単に止まるので、姿勢でも十分止まります。

一定姿勢って怖いですね。

もちろん、静脈だって細胞でできていますので、硬化は起こります。

リンパ管についても付け加えておきます。

リンパ液が流れている管で、血管と違い、末端から中心に戻ってくるという特徴があります。

静脈と並行して走っていることが多く、最終的には静脈と合流し、心臓(右心房)へ戻ります。

静脈と似た構造ですが、静脈よりも壁が薄く、透過性が高いため、大きな分子のタンパク質や病原体など通常血管には入らないものも通します。

流れるリンパ液の主成分は、血液中の液体成分である血しょうです。

心臓から届け終えた血液は再び血管に戻りますが、その際に戻れなかった水分を組織液といい、全身の細胞はこの組織液の中に浸った状態で存在しています。

この組織液の一部が毛細リンパ管に入り、リンパ液となります。

組織液には細胞から出た老廃物や細菌、ウイルスなどの異物が含まれており、それらも一緒にリンパ管に取り込まれます。

身体にとって有害なものもありますので、リンパ節で白血球たちが待ち伏せし、攻撃します。

私たちの身体には、行って、戻ってくる血液が大切なんです。

その流れる道が血管というわけです。

血液を流す道(血管)についてはイメージできたと思います。

続いては流れている血液についてここでは簡単に説明します。

後日、詳しく説明をします。

血液は赤血球や白血球などの細胞たちと栄養、老廃物が溶け込んでいる液体です。

この中には卵子や精子、子宮内膜を作るように命令を出すホルモン、そして作り、育てるタンパク質や脂質、ビタミン、ミネラルが豊富です。

もし、この血液に栄養がなければどうなりますか?

もし、この血液に毒が流れていたらどうなりますか?

※流れてこないというのは血管の問題ですので、先ほど説明しました。

ということで、まとめです。

生殖器に限らず、各種内臓や筋肉、皮膚、髪の毛、目、鼻、口・・・なんでもいいのですが、すべて血液で栄養されています。

そして血液を運搬するのは血管であり、動脈や静脈、リンパです。

よって『最高の血液が、しっかり目的地まで注いでいる』ということが妊活の秘訣であり、人の生き方の秘訣です。

もう一度、血液と血行について考えてほしいと思います。